Squid Game su Netflix: dalla Corea una serie sanguinaria, ma col cuore di Diego Castelli

La coreana Squid Game è una serie che parte da premesse tutto sommato già conosciute, ma a cui imprime una lodevole profondità

Qualche giorno fa, in maniera abbastanza casuale, io e il Villa avevamo visto entrambi la prima puntata di Squid Game, nuova serie coreana di Netflix, senza aver ancora guardato gli episodi successivi.

Lui la voleva bocciare, perché gli pareva la solita roba alla Hunger Games e il solito sfoggio di ambientazioni completamente pazze in cui succede di tutto ma poi alla fine le dinamiche son sempre quelle. Io invece la volevo promuovere (o almeno darle una chance in più), perché quel discorso lì, il discorso “è sempre la solita roba”, a voler essere cattivi lo potremmo fare con il 95% delle serie che vediamo. Una volta è un detective ombroso di provincia, un’altra volta sono teenager che si amano e si odiano, un’altra volta ancora sono medici che salvano vite. Alla fine, una banale questione di generi. A contare davvero, pure se stai bene bene dentro un genere, è se lo fai bene o male.

La verità, però, è che andando avanti con Squid Game si scopre che sì, teoricamente è quella roba lì, ma forse non esattamente.

Sarà il caso che io dica cosa diavolo è Squid Game.

Scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, la serie racconta di 456 poveracci (con attenzione particolare al protagonista Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae) che vengono reclutati per partecipare a una sfida mortale composta da sei diversi giochi d’infanzia, trasformanti per l’occasione in una versione leggerissimamente più adulta: del tipo che il primo gioco è un “un, due, tre stella” in cui chi viene beccato a muoversi non viene semplicemente eliminato. O meglio, sì, lo eliminano, nel senso che lo riempiono di piombo.

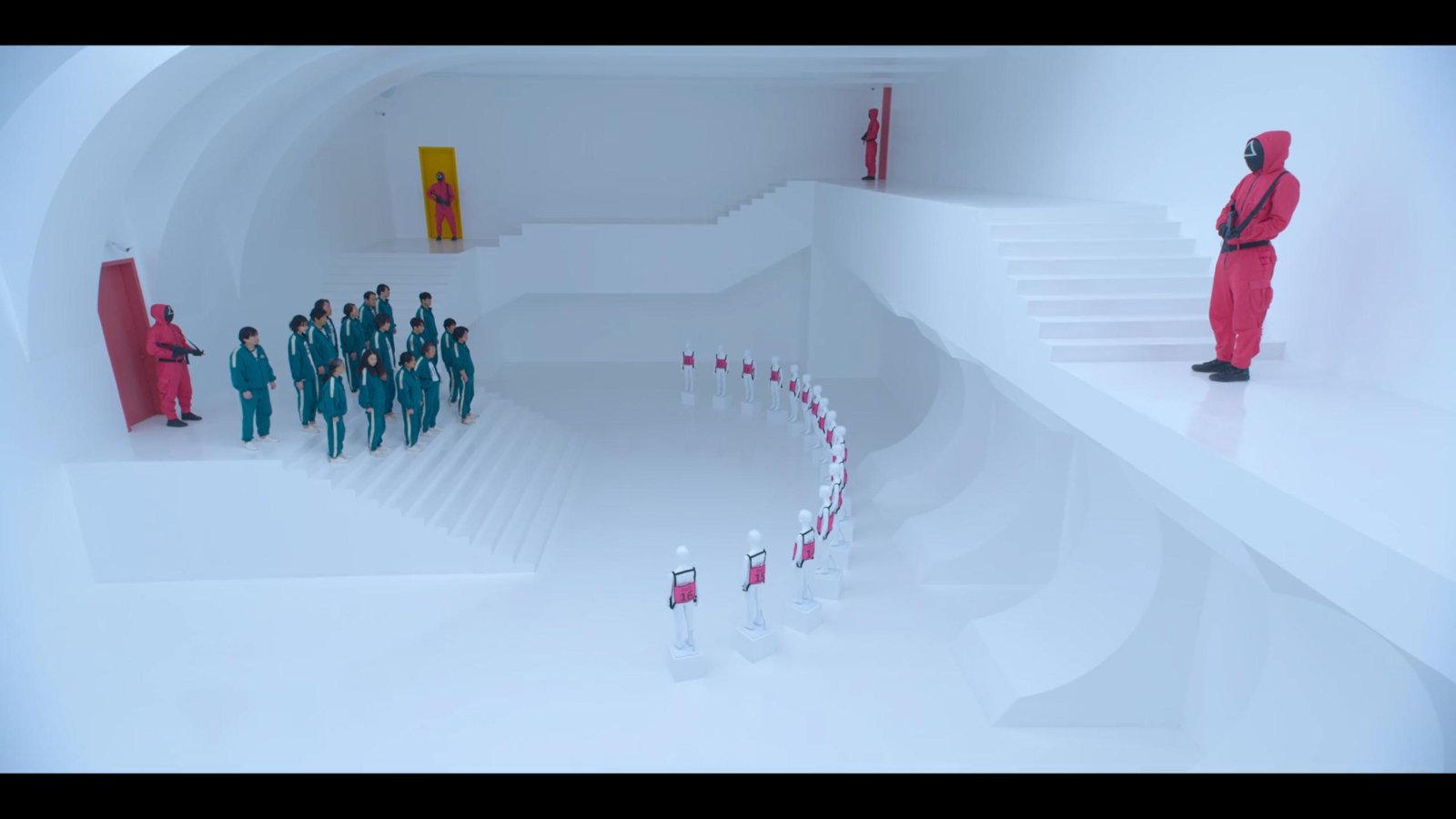

A orchestrare il tutto c’è una misteriosa organizzazione (e come potrebbe non esserci una misteriosa organizzazione!) i cui adepti/soldati sono vestiti tutti uguali con delle tute piuttosto vistose e delle maschere che riproducono motivi geometrici. Insomma quelle cose per cui uno che passa di lì su Netflix dice “aspetta, cos’è sta roba, fammi dare un’occhiata”.

Cos’è che cambia, dunque? Beh quello che cambia è che ci si aspetta che Squid Game sia un crescendo di suspense e giochi mortali, se non fosse che già nel secondo episodio i partecipanti al gioco se ne vanno, perché è previsto che, in presenza di una decisione presa a maggioranza, possano farlo.

Credo potrete facilmente immaginare che poi nel gioco ci tornano, e ci tornano perché la loro povertà (proprio nel senso economico del termine) gli fa vedere il ricco premio finale come l’unica via di salvezza da una vita che altrimenti, se rimanesse come è sempre stata, farebbe meglio a scomparire del tutto.

Quella scelta, piazzata al secondo episodio, ci permette però di capire con più facilità quello che è il vero fuoco di Squid Game. Se infatti al momento dei giochi la tensione sale e la suspense è precisa e ben costruita, Squid Game è prima di tutto un drama, che guarda a queste poche centinaia di persone come a topolini in un esperimento per stare a osservare cosa gli succede in una situazione così assurda.

E naturalmente ognuno reagisce a modo suo: ci sono quelli che crollano sotto il peso della paura, c’è chi si lascia irretire da dinamiche da branco che sfociano nella violenza, c’è chi trova inaspettate risorse per riscattarsi da una vita di sconfitte e delusioni.

Poi sia chiaro, nemmeno questa è la scoperta dell’acqua calda, e per rendersene conto basta fare un paragone con una delle ultime serie asiatiche abbiamo recensito, quella Alice in Bordeland che provenendo dal Giappone proponeva una struttura tutto sommato simile, e un’altrettanto simile capacità di fare un po’ di filosofia e psicologia in mezzo ai morti ammazzati e ai colpi di pistola.

La differenza sta nel fatto che Alice in Borderland aveva comunque una palese predilezione per la sua anima action e thriller, che si prendeva fisicamente molto tempo a schermo, mentre Squid Game lavora in modo diverso: a volte, da spettatori, perdiamo quasi la cognizione tempo, perché i famosi sei giochi non sono scanditi con una precisione tale, all’interno degli episodi, da farci già sapere cosa succederà nei minuti immediatamente successivi. La narrazione qui è più fluida, proprio perché il fuoco dell’attenzione non è tanto sul meccanismo mortale, quando sulla sua capacità di causare trasformazioni nei personaggi.

Anche la tipologia dei giochi concorre a questo obiettivo: una delle migliori idee di Squid Game è quella di presentare delle sfide che, senza che i giocatori possano prevederlo, creano alleanze fino a un attimo prima impensabili, e spezzano con fredda determinazione legami che si erano venuti a creare durante le puntate precedenti.

Ai protagonisti viene dato un obiettivo (anzi due, la sopravvivenza e la vittoria del premio finale) e vengono poi costantemente messi nelle condizioni di dover sacrificare tutto il resto, a partire dalla loro umanità, da tutto quello che hanno sempre considerato caratterizzare il loro essere persone decenti, in nome di uno scopo che necessariamente diventa l’unico possibile della loro vita.

Anche questi erano temi presenti in Alice in Borderland (e in molte altre storie di questo tipo), ma a Squid Game dobbiamo riconoscere una particolare sensibilità. Il protagonista Seong è un povero diavolo di cui possiamo circoscrivere e perfino odiare i difetti, ma in cui non possiamo non provare un’identificazione prima di tutto umana, perché tutti, prima o poi, abbiamo sentito il bisogno di un riscatto, di una rivincita dopo un periodo grigio. Ma pure gli altri personaggi, anche e forse soprattutto quando sono costretti a prendere decisioni teoricamente impossibili, ci offrono la possibilità di dare un’occhiata ai lati più oscuri del nostro animo, nel classico gioco per cui ci piace pensare che “non ci comporteremmo mai così”, e però…

La famosa organizzazione che sta dietro il gioco, che viene peraltro infiltrata da un poliziotto venuto da fuori (storyline non efficacissima, devo dire) e che nel finale ci riserva anche un interessante twist, non è un “personaggio” così rilevante. È il motore della storia, la sua premessa, ma quello che davvero conta è l’evoluzione dei protagonisti del gioco. E su una cosa vi avverto, al rischio di spoilerare: se in Alice in Borderland c’era sempre e comunque un certo velo di speranza nel racconto, con Squid Game caschiamo male. Sarà che c’è l’esplicito confronto/scontro fra i giochi che facevamo da bambini, e la loro versione adulta e terribile (con ovvio riferimento alla crescita in quanto tale). Sarà che c’è una critica piuttosto evidente verso una società così incapace di supportare e aiutare gli ultimi, da renderli facile preda di qualunque bastardo sia disposto a promettergli una vita migliore, anche quando il rovescio della medaglia è una morte quasi certa. Sarà per una sorta di morale opposta, che lavora proprio su quegli “ultimi”, e che ci dice che anche in quelle condizioni esiste un lato oscuro (magari molto invitante) che, se gli concedi di assorbirti, poi non ti mollerà più, qualunque cosa succeda.

Il risultato è che ciò che rimane più impresso non sono le scene sanguinolente e di suspense (vabbè dai, qualcuna sì!), bensì la commozione, lo struggimento, il senso di colpa, la disperazione, l’umana miseria, che hanno il pregio di lasciare un segno realmente visibile sui personaggi. Sembrerà una banalità, ma una serie che sfrutti un numero finito e non altissimo di episodi per mettere in scena un vero cambiamento, una vera evoluzione, sostenuta da interpretazioni di livello, non è poi così scontata come ci piacerebbe pensare.

Non sarà insomma un viaggio di simpatia e crasso divertimento, ma sarà lo stesso meritevole, ben più di un “Hunger Games qualunque”.

Perché seguire Squid Game: parte di una classica situazione pazzeschissima per costruire una storia in cui a violenza e suspense si accompagna un’introspezione psicologica notevole.

Perché mollare Squid Game: se per voi va bene tutto, ma i cattivi in tutina rosa proprio no.