The Handmaid’s Tale 4 season finale: qui non scherza nessuno di Diego Castelli

Se vi fosse capitato di pensare che a un certo punto sarebbero arrivati dei buoni sentimenti, The Handmaid’s Tale ci tiene a ribadire che no

SPOILER SU TUTTA LA QUARTA STAGIONE DI THE HANDMAID’S TALE

Che la quarta stagione di The Handmaid’s Tale (interamente disponibile su TimVision) potesse essere quella della svolta, ce l’eravamo detto anche all’inizio. Non sapevamo ancora però verso quale direzione si sarebbe mossa questa svolta, e almeno in parte ci eravamo sbagliati (almeno io, uso il plurale così, per condividere l’errore con non meglio precisati compagni di sventura).

La seconda e terza stagione della serie, che proseguivano una storia che su carta non esisteva (il romanzo di Margaret Atwood che dà origine allo show terminava con l’ultimo episodio della prima stagione), avevano talvolta dato l’impressione di essere incartate su se stesse. Il livello produttivo, registico, recitativo e della scrittura rimaneva così alto che non ci si poteva comunque lamentare, ma l’insistenza sulle brutture subite da June – brutture che in qualche modo parevano non poter finire, a meno di voler concludere lo show – aveva fatto parlare perfino di pornografia del dolore, perché accanto al valore strettamente artistico dell’opera, si faticava a vedere un progresso che era comunque sentito come necessario. Poi si può essere o meno d’accordo con quel giudizio, ma già il fatto che fosse stato formulato da più parti invitava a riflettere.

Da questo punto di vista, la quarta stagione è stata la migliore dopo la prima: da una parte non ha perso una virgola di quel valore produttivo (per quanto il cambio di ambientazione abbia tolto qualcosa allo spessore pittorico della serie, che era strettamente legato a certi luoghi e cerci costumi), dall’altra è stata effettivamente in grado di raccontarci “qualcosa di nuovo”.

Questa novità, dopo la fuga di June da Gilead che francamente non ci aspettavamo, è coincisa con il deciso spostamento dell’attenzione dal racconto di un trauma al racconto della sua gestione quando il trauma in sé e per sé è già finito. Un percorso psicologico tutto sommato lineare, logico, che ha permesso di dare rinnovato spessore alla protagonista e di affrontare diverse sfumature del suo sviluppo, illuminando nuovi aspetti del femminismo di cui la serie è impregnata e dando anche risposte per certi versi sorprendenti.

Tutto nasce, come detto, dalla fuga di June da Gilead.

Non mi aspettavo che gli Stati Uniti deviati dall’integralismo potessero smettere di essere il setting principale della serie, e anzi il nuovo status di eroina di June mi aveva fatto pensare che avrebbe potuto diventare la leader di una resistenza armata che avrebbe trasformato The Handmaid’s Tale in una storia di guerra e vendetta, dopo essere stata per tanto tempo un racconto di depravazione morale e violenza domestica.

A ben guardare, è stato almeno in parte così, ma in un senso diverso da quello che i primi episodi potevano far pensare. Anzi, proprio quelle puntate hanno esaminato la possibilità che June diventasse effettivamente quello che pensavamo, mostrandoci la fragilità di questa ipotesi: quando ha incontrato membri della resistenza, June ha trovato una sorta di scoramento che non si aspettava, quasi che la cappa di oscurità che da sempre preme sul paese non consentisse una vera opera di ribellione, ma al massimo una blanda sopravvivenza in cui, comunque, i diritti delle donne venivano calpestati “appena un po’ meno” rispetto al regime religioso di Waterford e compagni.

Qui siamo ancora in una fase di trauma vero, naturalmente, con June costretta a partire senza essere riuscita a portarsi dietro Hannah, ma la vera specificità di questa stagione arriva solo dopo, quando la donna approda sulle benevole sponde del Canada.

Una volta fuori da Gilead, il marito Luke e le ex compagne di sventura di June sentono una e una sola necessità, cioè quella di guardare avanti e di guarire. Certo, Hannah è rimasta indietro, e lo stesso Luke coltiva la dolorosa speranza di poterla ancora salvare, ma intorno a June, che nel frattempo testimonia contro i coniugi Waterford in alcune fra le scene più toste di tutta la serie, il sentimento prevalente è la voglia di lasciarsi alle spalle quei ricordi così terribili. Le sedute collettive in cui le ex ancelle e marthe cercano di parlare dei loro traumi e di ciò che gli è rimasto addosso, assomigliano a tante altre sedute simili che abbiamo visto in altre serie e che solitamente hanno lo scopo di trovare dentro di sé una qualche pace interiore che prescinda da ciò che accade all’esterno, e che in maniera naturale potrebbe perfino portare al perdono (quello stesso perdono che sembra affiorare più volte negli occhi di Emily).

Solo che June non ci sta. Fin da subito quelle sedute le stanno strette, non ammette la retorica della guarigione e del superamento del passato, e anzi ogni volta che ne ha l’occasione si aggrappa a quel passato sia in termini positivi (come nell’incontro con Nick) sia negativi, considerando che inveire contro i coniugi Waterford ogni volta che ne ha l’occasione diventa la sua principale fonte di intrattenimento.

La goccia che fa traboccare il vaso, e che poi ci traghetta verso le decisioni più forti e decise assunte dal finale, arriva quando Waterford accetta di diventare un pentito in cambio della promessa di evitare il carcere. Di fronte a questa prospettiva, perfettamente ragionevole e legittima dal punto di vista governativo e militare, è semplicemente inaccettabile per June, che rifiuta l’idea che il suo aguzzino non paghi per i suoi crimini.

Per certi versi, quello che succede è coerente con il personaggio di June per come l’abbiamo visto fino a questo momento. Se ci siamo detti che aveva assunto le caratteristiche della leader carismatica pronta a guidare le genti di Gilead alla rivoluzione, non possiamo essere così stupiti del fatto che non accetti un po’ di psicoterapia, magari due pilloline, una tisana e via. Se June non riesce a combattere a Gilead, insomma, è perfettamente logico che voglia combattere fuori, per una battaglia che diventa sempre più personale, ma che appunto “battaglia” rimane.

Allo stesso tempo, la sorpresa per noi c’è comunque. Quello che vediamo nel season finale della quarta stagione di The Handmaid’s Tale, cioè un branco (mi viene da chiamarlo così) di ex ancelle ed ex marthe lanciate all’inseguimento di Fred, che poi viene ucciso, mutilato e appeso al muro, è comunque una scelta forte, netta, tematicamente e stilisticamente potente. Soprattutto, una scelta che si allontana da molti altri casi simili in cui proprio la guarigione delle persone traumatizzate stava al centro di un discorso dichiaratamente non violento.

Poi certo, la storia della tv e soprattutto del cinema è piena di “vendicatori” ma pure vendicatrici (pensiamo alla protagonista di Kill Bill). Solo che The Handmaid’s Tale non è un action con Steven Seagal, bensì un drama distopico di palese e orgogliosa impostazione femminista. L’idea di mettere in scena un femminismo da battaglia, che diventa violento non solo nei luoghi e nei tempi della prevaricazione maschile e patriarcale, ma anche dopo, in quanto vendetta da servire fredda, non è una scelta indifferente.

Che poi intendiamoci, qui stiamo già facendo della filosofia, che però parte da un dato molto più concreto e sanguigno: la scena dell’omicidio di Waterford (organizzato da June che trova il modo di farlo riconsegnare a Gilead, solo per poi riaverlo fra le mani grazie all’intercessione di Nick e Lawrence) è insieme bellissima e terribile. Un concentrato di puro istinto, violenza e arte visiva (si veda tutto il gioco di luci con le torce) che non può non scatenare un primitivo e folle entusiasmo per la violenta caduta del malvagio, ma che nemmeno dimentica di mostrarci anche gli elementi più inquietanti: l’idea che dei personaggi “buoni”, perché così li abbiamo sempre percepiti, possano fare una cosa del genere, così deliberata e sanguinaria, ci tocca nel profondo. Se poi quei personaggi sono tutte donne, la scelta va a stuzzicare molti stereotipi che ci portiamo dietro da secoli, e che The Handmaid’s Tale vuole scardinare innanzitutto in modo istintuale, pre-logico.

Sono quindi assolutamente d’accordo con questa decisione, non tanto per mera soddisfazione narrativa (del tipo “ben gli sta a Waterford”), ma soprattutto perché mostrare questo tipo di donne, questo tipo di sentimenti, questa capacità di coltivare l’odio, è prima di tutto un messaggio di rottura con tanta narrazione femminile precedente, in cui la donna, anche sottoposta alle peggiori angherie, è un oggettino fragilino da proteggere, che non ha altra possibilità se non quella di perdonare e attendere che qualcuno la salvi. Le conseguenze politiche e filosofiche di un approccio del genere meriterebbero un altro articolo, che forse non dovrei scrivere nemmeno io, quindi ve le lascio macerare nei vostri cuoricini.

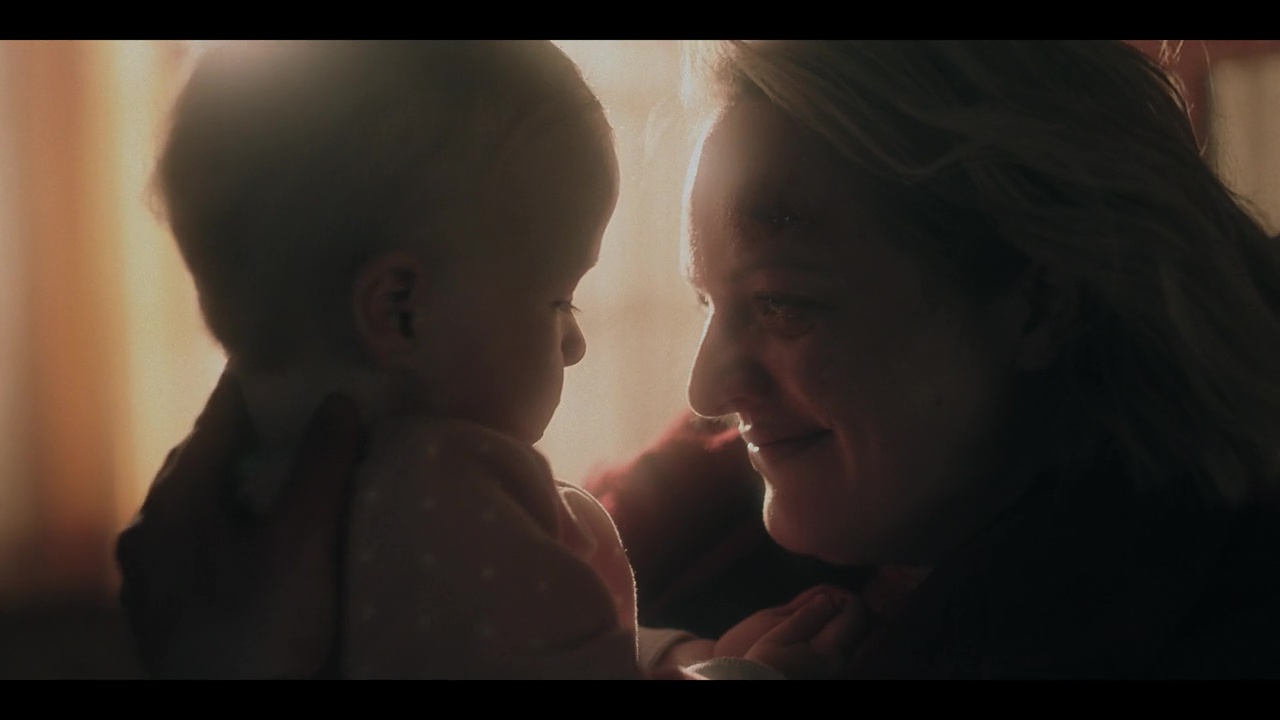

Bisogna però aggiungere un tassello: la puntata non finisce esattamente con la violenza. L’orgia assassina che rapisce June e le sue amiche arriva appena prima, così che ci sia il tempo di trasmettere anche l’inquietudine. Non solo quella della presa di coscienza della violenza, con il corpo di Waterford incappucciato e appeso al muro sopra la scritta “Nolite te bastardes carborundorum” (“Non lasciare che i bastardi ti annientino”) che era stato il titolo della 1×04. Soprattutto, l’inquietudine sul volto di Luke, in un’ultima sequenza che vede June immersa nella luce con la figlia, mentre Luke si accascia al suolo, gli occhi lucidi, quando si rende conto di cosa June ha appena fatto. La protagonista chiede che le vengano concessi pochi minuti con la bambina, senza dirci cosa accadrà dopo, ma facendo capire che niente potrà essere più come prima.

L’episodio, insomma, ci mette di fronte a un tipo di donne e un tipo di femminismo che non siamo soliti vedere in tv e al cinema (per lo meno nella sua anima mainstream a cui comunque The Handmaid’s Tale, fosse solo per il successo internaazionale, appartiene), ma non vuole né può dimenticarsi la complessità tipica di una serie che è sempre stata molto “carica”, ma mai superficiale. June potrà aver rifiutato un percorso di guarigione che considerava ingiusto e troppo normalizzato, ma l’essersi trasformata in una carnefice così spietata (che è esso stesso uno degli effetti più terribili di ciò che ha subito) ci impone di tenere a mente che ora possiamo gustarci una vittoria sanguinaria, ma se l’obiettivo di June (e nostro per lei) è una piena felicità, il percorso non è ancora concluso.

A questo punto, non mi sento di fare previsioni sul futuro. Aver tolto Waterford di mezzo priva la serie di un importante catalizzatore narrativo, quindi è davvero difficile dire che direzione prenderà la storia e la psicologia di June. Soprattutto, dovremo capire se ora June sarà considerata una specie di “cattivo”, imbastendo un discorso più generale su quello che come società consideriamo ammissibile in termini di amministrazione della giustizia e riparazione dei torti, oppure se la strada sarà completamente diversa. June potrebbe perfino diventare un agente segreto, per quanto ne sappiamo, e comunque non è chiusa la questione né con Serena, né con chi a Gilead ci è rimasta, come Janine o la stessa zia Lydia, che in questa stagione ha avuto un ruolo più marginale rispetto alle precedenti.

Staremo a vedere. Resta il fatto che, dopo quattro anni, The Handmaid’s Tale resta una delle serie tv più stimolanti, ricche, divisive e potenti su piazza.

Avercene.