The Witcher: Blood Origin – Su Netflix un prequel prescindibile di Diego Castelli

La miniserie in quattro parti racconta il vero inizio della saga di The Witcher, e si è tirata addosso critiche da ogni parte

In teoria poteva essere un bel regalo di Natale. Sei lì con i parenti a scartavetrarti i maroni, è un periodo con poche novità seriali e troppo cibo, torni a casa alla sera sconvolto nell’animo e nel duodeno, e Netflix ti spara fuori, proprio il 25 dicembre, quattro episodi di The Witcher: Blood Origin, il prequel di The Witcher ambientato più di mille anni prima della saga principale, che volendo ti puoi guardare in una sera mentre tenti di digerire.

In pratica, però, The Witcher: Blood Origin finisce con l’uscire in un momento pessimo per il franchise, con un sacco di malumori che poco centrano con quello che si vede sullo schermo, ma che pesano comunque su una produzione che non ha i mezzi per divincolarsi da questo pessimismo generale.

Risultato, una delle serie Netflix con le più basse medie-voto del pubblico.

Ahia.

Non credo serva spendere troppe parole per ricordarci cos’è The Witcher.

Parliamo della saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, diventata famosa nel mondo grazie anche e soprattutto ai videogiochi prodotti da CD Projekt, e poi approdata su Netflix con la serie omonima, in cui la parte del protagonista Geralt era stata affidata al fan-favorite Henry Cavill.

Posso immaginare, comunque, che se state leggendo sappiate di cosa parliamo e, probabilmente, The Witcher l’avete anche vista.

Come detto, già prima di questo trailer non tirava una buona aria: è notizia ancora relativamente fresca l’abbandono della saga da parte dello stesso Henry Cavill, un allontanamento su cui si è molto speculato e sul quale esistono ancora punti oscuri.

All’inizio sembrava che Cavill se ne fosse andato per tornare a interpretare Superman nell’universo DC (altro progetto saltato, peraltro, tanto che l’attore ha poi dichiarato per essere al lavoro sulla nuova serie di Prime Video ispirata a Warhammer), poi si è parlato di divergenze creative con gli autori di Netflix, che spingevano per allontanarsi sempre più dai romanzi originali. Infine, si è vociferato addirittura di problemi sul set, con Cavill che si sarebbe macchiato di una condotta tossica nei confronti delle donne coinvolte nella produzione (niente di sessuale, si è parlato di un generale atteggiamento ostile e misogino).

Quali che siano le vere motivazioni, comunque, l’addio di Cavill a The Witcher ha infiammato gli animi dei suoi molti sostenitori, che vedevano in lui non solo l’elemento migliore della serie, ma anche una specie di garanzia di genuinità nei confronti di un materiale letterario che l’attore mostrava di conoscere e apprezzare, e che sosteneva di voler proteggere.

Scusate la lunga introduzione sul contesto, ma era necessario per capire la cornice non particolarmente allegra e ottimista in cui si inserisce Blood Origin che, al netto di un richiamo alla saga originale nella persona del bardo Ranuncolo, punta a raccontare una storia molto antecedente alle vicende di Geralt, cioè i giorni in cui venne creato il primo strigo e in cui si assistette a quella fusione di universi paralleli che portò non solo i mostri, ma anche gli stessi esseri umani, in un mondo di elfi che non li conosceva.

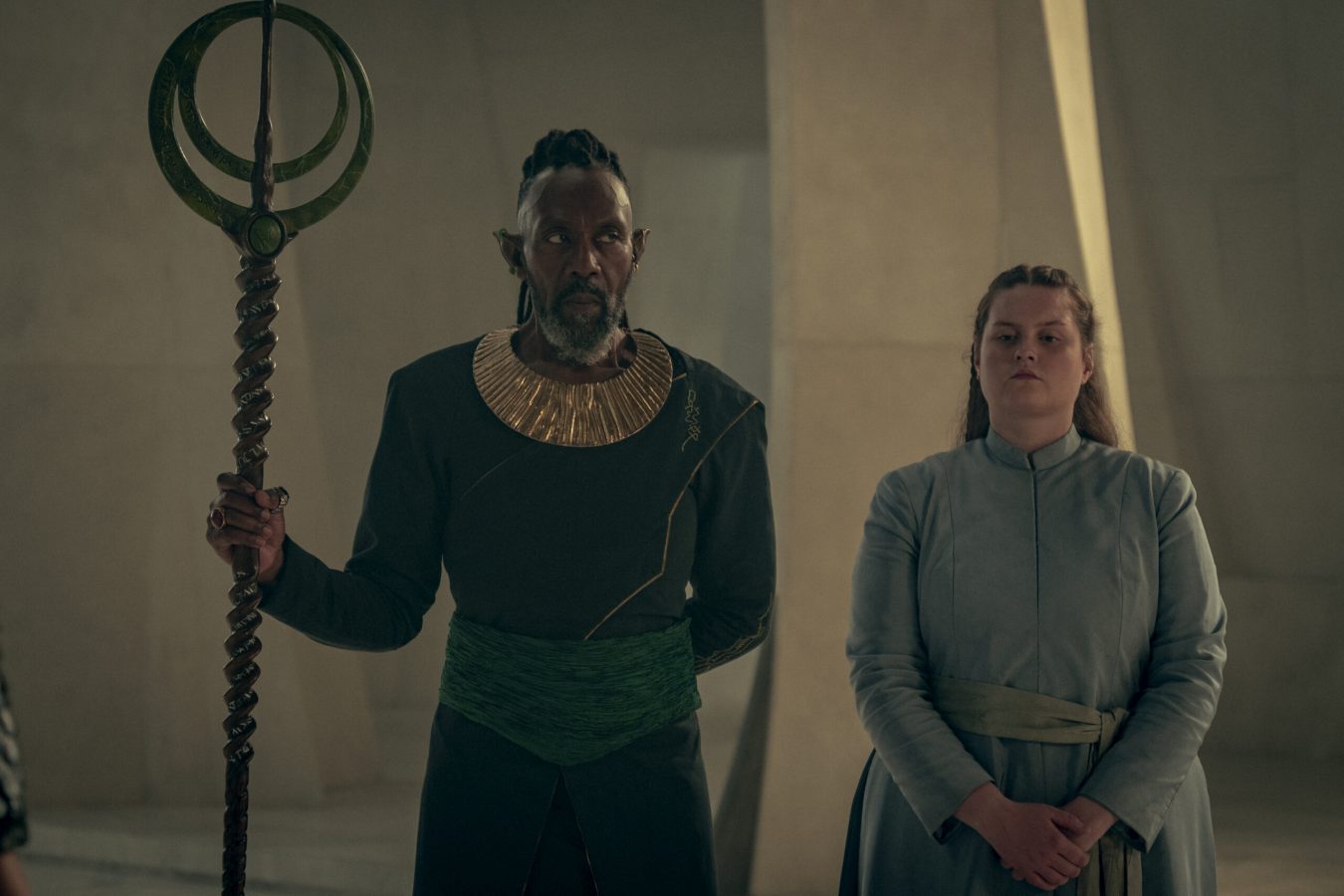

Creata da Declan de Barra e Lauren Schmidt Hissrich (quest’ultima già creatrice della serie madre), The Witcher: Blood Origin racconta dunque di una improvvisata compagnia di sette fra guerrieri/e e maghi/e, che puntano a fermare i malvagi progetti del druido Balor ma che sono soprattutto impegnati in un cammino di vendetta.

Parliamo soprattutto di Éile (Sophia Brown) e Fjall (Laurence O’Fuarain), due elfi appartenenti a clan rivali, ma che si trovano uniti dal desiderio di vendicare i propri cari, uccisi dalle mire totalitarie della principessa Merwyn (Mirren Mack), una che inizia la serie nei panni della classica ragazza “data in sposa” e per questo meritevole di simpatia, ma che presto rivela un’ambizione sfrenata e pericolosamente senza limiti.

Fra tutte queste facce, l’unica realmente famosa è quella di Michelle Yeoh, interprete di Scian, esponente di un tribù di spadaccine nomadi che punta a recuperare un’antica spada da sempre appartenuta al suo popolo, e ora nelle mani immeritevoli di Merwyn.

È bene dirselo senza troppi fronzoli: The Witcher: Blood Origin non è sta gran serie, anzi.

Di problemi che ne sono diversi, sparsi in un tutti gli ambiti produttivi.

La scrittura è molto rapida e frettolosa, perché pretende di maneggiare un tempo mitico, una grande epica, sette protagonisti buoni più vari cattivi, nello spazio di quattro soli episodi, mostrando presto la difficoltà nel tenere tutto insieme, non dimenticando di intrattenere nel frattempo.

Perché intendiamoci, esistono fior di film che durano due ore e danno l’idea di raccontare tutto quello che devono raccontare, e nel modo giusto. Chi guarda le serie (e chi le produce) sa però che la scrittura e la fruizione seriale sono un’altra cosa, e un prodotto che profuma di serie tv, in cui però manca il tempo e l’abilità per approfondire certe dinamiche e certi caratteri, rischia di risultare goffo e didascalico.

In questo senso, Blood Origin corre a perdifiato da un evento all’altro, chiedendoci in ginocchio di provare grandi emozioni per quello che stiamo vedendo, ma senza riuscire a convincerci fino in fondo.

A questo poi va aggiunta una messa in scena che inciampa in problemi troppo vistosi per non far cadere le braccia: mi riferisco in primo luogo gli effetti speciali, e ancora più precisamente alla realizzazione delle creature mostruose contro cui i protagonisti si trovano a combattere.

Non parliamo di una moltitudine di scene, quindi non sarebbe l’elemento di giudizio principale, ma non si può nemmeno negare che, nel 2022, serie come House of the Dragon o anche quel pastrocchio inguardabile di Rings of Power abbiano settato un certo standard per la CGI nelle serie tv, e gli effetti speciali di Blood Origin sembrano semplicemente usciti dai primi anni Duemila, con il risultato di spezzare la tensione di tutte le scene in cui vengono utilizzati.

Detto questo, però, non mi sento nemmeno di prendere The Witcher: Blood Origin e piazzarla nelle più remote profondità della nostra classifica.

Il motivo è che, comunque, qualche moto d’orgoglio c’è. Le scene di lotta e combattimento fra “umani” (nel senso degli attori) sono certamente meglio realizzate di quelle fra umani e mostri, e ci sono alcuni personaggi, anche fra i secondari, che spiccano per simpatia o carisma (penso soprattutto a Meldof, la nana guerriera interpretata da Francesca Mills e subito memorabile in compagnia del suo martello di nome Gwen).

Soprattutto, Blood Origin si porta dietro una sorta di valore “storico”, se così possiamo chiamarlo, relativo alle vicende di The Witcher. A mio giudizio, spendere una serata per sapere come tutto è cominciato, e per inquadrare quindi le vicende di The Witcher in una cornice quasi cosmica, è uno sforzo per il quale può valere la pena, e che ci consente di avere un quadro più completo della situazione.

Se siete fan di The Witcher, per me Blood Origin resta una visione semi-obbligata, anche perché relativamente rapida e pure perché i fantasy tamarri, scanzonati e sanguinolenti non è che spuntino come funghi.

(aspetta, ma non ho intitolato questo articolo “un prequel prescindibile”? E ora dico che è semi-obbligato? Beh ma voi avete capito la differenza, vero?)

Perché dunque questo odio feroce che stiamo vedendo online, a partire dalla media delle recensioni del famoso Rotten Tomatoes, per i cui utenti Blood Origin ha un voto dell’8%, al pari della pizza con l’ananas?

Al netto delle insindacabili differenze di gusto, è evidente che il review bombing (cioè l’attacco del prodotto a colpi di recensioni negative) parte anche da più lontano.

Da Henry Cavill, come detto, e dalla “vendetta” che probabilmente molti utenti stanno mettendo in campo a fronte di una gestione della faccenda da parte di Netflix che non sta piacendo nemmeno nelle intenzioni.

E poi anche dal rapporto con i libri di Sapkowski, che molti critici più esperti di me (ho letto solo le prime due raccolte di racconti) reputano troppo distanti da questa ultima incarnazione del franchise.

E poi c’è il solito, delicato tema della wokeness.

Se non vivete sotto un sasso, sapete bene come l’inclusività (nelle sue varie declinazioni) sia uno dei principali temi di discussione intorno alla produzione cinematografica e televisiva di questi anni, e Netflix è uno dei brand percepiti come più attivi su questa battaglia (che la si voglia sposare o sabotare).

In questo senso, non si può nemmeno dire che Blood Origin sia una delle serie più sbilanciate da questo punto di vista, soprattutto perché a livello narrativo si parla davvero di tutt’altro.

La questione, semmai, riguarda il casting palesemente fatto con le caselle da spuntare: nel momento in cui ha potuto raccontare una storia che i libri non hanno dettagliato con particolare precisione, ecco che Netflix cerca di piazzare qualunque tipo umano nella sua storia, e quando vediamo che la principale assistente del cattivissimo è sordomuta (senza che questa caratteristica abbia alcuna finalità narrativa), è difficile non allungare un sorriso pensando ai produttori che dicono “no però raga, qui un sordomuto me lo dovete piazzare da qualche parte”.

Per questa discussione servirebbero altri tre articoli, quindi evitiamo di addentrarci troppo. Dopo tutti questi mesi in cui parliamo della questione, però, e vedendo come essa sia ancora in grado di smuovere masse agguerrite sui social, capaci a loro volta di influenzare in modo decisivo la percezione generale di un prodotto, è difficile non chiedersi se non esista qualche altro modo di affrontare la questione.

Ammettendo cioè che la battaglia per l’inclusività sia, nei suoi concetti di fondo, più che condivisibile, e ammettendo anche che ci sarà sempre una quota di rumorosissimi troll che sbraitano a prescindere da entrambe le parti (e di cui quindi non vale la pena di curarsi troppo), forse sarebbe anche il caso di riconoscere che, per i modi in cui è stata combattuta in questi anni, la battaglia per l’inclusività sullo schermo ha creato soprattutto fazioni e polarizzazioni particolarmente truci e, soprattutto, aprioristiche, quando in realtà avrebbe dovuto soprattutto sensibilizzare, insegnare, permettere di vedere le cose sotto punti di vista diversi, e non incancrenire e sclerotizzare prospettive già esistenti e già conflittuali.

Una battaglia per l’inclusione che ha soprattutto diviso. Bene ma non benissimo.

Mi chiedo, insomma, se non siamo di fronte a una lotta giusta che viene troppo spesso combattuta con mezzi e finalità sbagliati o, quantomeno, con troppa leggerezza e scarsa comprensione del mondo tutto intorno.

Ma davvero, The Witcher: Blood Origin non è nemmeno la serie più adatta per parlare di questo discorso, su cui dovremo sicuramente ritornare chissà quante altre volte. Blood Origin ha solo avuto la sfortuna di capitare in un momento (la fine dell’anno) fatto di bilanci sul passato e promesse di rancori e litigi futuri. E poi ci ha messo anche del suo.

Cià, vado avanti con il recupero di Yellowstone.

Perché seguire The Witcher: Blood Origin: pochi episodi di facile fruizione, che aggiungono un tassello importante al mondo di The Witcher.

Perché mollare The Witcher: Blood Origin: è un prodotto cotto e mangiato che in molti passaggi sembra troppo frettoloso e povero di mezzi tecnici.