Orange Is The New Black 6: fatela vedere ai bambini di Diego Castelli

Mai come quest’anno è passato un messaggio fondamentale: la prigione fa schifo, e non è giusto che sia così

Ero più o meno a metà della sesta stagione di Orange Is The New Black, quando un pensiero improvviso mi ha attraversato la mente: Orange è probabilmente la serie carceraria più adatta a convincere la gente a non delinquere.

E perché mai, direte voi? A ben guardare, ci sono molte serie e film ambientati in prigione, in cui il mondo della galera è assai peggiore, più crudo, violento, drammatico e tragico di quello visto in Orange. Da Oz a Prison Break, arrivando fino a The Night Of, generazioni di sceneggiatori ci hanno mostrato sevizie, criminalità, abusi, complotti, violenze di ogni tipo, buona parte delle quali sono state risparmiate alle simpatiche protagoniste di OITNB, e che dovrebbero essere ben più spaventose per chi, seduto sul divano, prova a immaginarsi in quelle situazioni.

Allo stesso tempo, però, in molti degli esempi precedenti e in altri che potremmo fare, è presente una sorta di epica. Che sia un espediente narrativo legato alla fuga (come in Prison Break), oppure una conseguenza del modo in cui la vita carceraria viene messa in scena (con quella qualità cinematografica “alla HBO”), l’impressione è che il racconto del carcere si porti spesso dietro una rilevanza metaforica o spettacolare, che non ti fa esattamente sperare di essere protagonista di quella vicenda, ma nemmeno ti fa odiare l’idea di esserne un sopravvissuto.

Con Orange no. Guardando retrospettivamente, la prigione che fa da sfondo alle vicende di Orange Is The New Black trasmette fin dal primo episodio un pressante senso di completa inutilità. Certo, si parla di carcerate, ed è inevitabile che nel gruppo delle protagoniste si creino amicizie, alleanze, perfino amori. Ma la sensazione è che siano sempre dei surrogati di ciò che c’è o ci potrebbe essere fuori, perché l’unica cosa che i personaggi possono fare è aspettare la fine di un periodo di detenzione che, per bene che vada, li vedrà uscire esattamente come sono entrati, ma il più delle volte li peggiorerà.

Questo tema, che riguarda la spersonalizzazione dei detenuti, i loro diritti, e in definitiva il fallimento dell’istituzione carceraria come strumento di rieducazione, non è mai stato forte come in questa stagione, che è quella successiva alla rivolta che aveva occupato quasi interamente il quinto ciclo della serie.

Lì sì che avevamo visto l’epica, o un suo tentativo. Le nostre ragazze in arancione si erano ribellate alla malvagità di alcune guardie, alla soffocante burocrazia, all’impossibilità, in buona sostanza, di sentirsi persone a trecentosessanta gradi. E quella ribellione aveva portato a momenti di grande tensione, di “spettacolo” nel senso più generale del termine, che sembrava preparare una rivoluzione, se non la fine della serie.

E invece cos’è successo? Che le detenute ribelli sono state trasferite da un’altra parte, in un carcere più brutto e duro del precedente, ritrovandosi a fare la stessa vita di prima, solo peggio, e in alcuni casi con anni aggiuntivi di condanna.

Senza riassumere tutte le singole sottostorie di quest’anno, che altrimenti non finiamo più, vale la pena citare tre personaggi: Doggett, Aleida e Caputo. All’inizio della stagione, per motivi diversi, sono tutti “fuori”. Doggett è fuggita, Aleida ha scontato la sua pena, e Caputo non è mai stato un detenuto, ma è l’ex direttore. Eppure, nessuno dei tre riesce a stare realmente fuori dalla prigione. Doggett capisce che la vita da fuggitiva non fa per lei e si costituisce. Aleida, che ha ancora una figlia dentro, mette su un giro di spaccio per tirare a campare dopo il che il mondo esterno non è stato in grado di offrirle sbocchi lavorativi degni di questo nome. E Caputo, forse l’unico vero “buono” fra i non-carcerati, è impegnato a costruirsi una nuova vita senza però dimenticare le ragazze che ha lasciato indietro, e in particolar modo Taystee, che sta rischiando più di tutte la vendetta dello stato dopo i disordini della scorsa stagione.

Mai come quest’anno la sensazione, confermata poi dalle condizioni sempre più difficili di tutte le altre, trascinate in una faida familiare che trasforma la nuova prigione in un territorio di guerra e complotti senza fine, è una sola: che in Orange il carcere non sia solo un luogo fisico in cui ambientare un dramma dai toni sempre diversi, ma soprattutto un metaforico buco nero, che attira tutti i personaggi della serie e li schiaccia inesorabilmente con la sua gravità, bloccando ogni loro iniziativa, togliendo il respiro, impedendo qualunque tentativo di riscatto.

Si potrebbe pensare che sia semplicemente la conseguenza di un ragionamento produttivo: Orange funziona, è stata rinnovata fino alla settima stagione (per ora) e quindi è chiaro che una ribellione non possa funzionare davvero, visto che l’anno successivo la maggior parte delle protagoniste deve essere sempre in galera, e in condizioni identiche (o peggiori) a quelle precedenti.

Ma se anche così fosse, quei temi erano presenti nella serie fin dall’inizio, e il sostanziale fallimento della rivolta della quinta stagione, che ha portato a una sesta leggermente più seduta ma non per questo meno appassionante, ne ha rafforzato ulteriormente il messaggio.

Nel finale, come era lecito aspettarsi, c’è spazio per un doppio binario: un po’ di speranza e un po’ di bruttura. Giusto che sia così, perché Orange nasce dal romanzo di una donna – Piper Kerman – che ce l’ha fatta, che ha affrontato il carcere e ne ha tratto la forza per diventare una scrittrice di successo. E allo stesso tempo, però, racconta di vite perdute, disciolte nel grigiore di un mondo magari meno violento di altre rappresentazioni letterarie e cinematografiche, ma non meno spietato nel distruggere l’esistenza delle sue protagoniste.

Ecco allora che il finale della sesta stagione ci racconta della tragica vicenda di Taystee, che malgrado la buona fede, l’aiuto di alcuni amici importanti, e non ultima l’assoluta innocenza, viene comunque condannata per i fatti della rivolta, lasciandoci in bocca un amaro sapore di ingiustizia e malvagità, aggravata dall’atteggiamento di chi la prigione la governava, e che continua a preoccuparsi solo dei soldi e del proprio orticello.

Questioni di denaro che però, per suprema ironia, sono anche alla base del rilascio anticipato di Piper: governate da forze che nulla hanno a che vedere con la razionalità e il senso del dovere, le vite delle detenute Orange possono cambiare in meglio o in peggio per colpa dello stesso marciume burocratico, che agisce come una spece di ingovernabile divinità impersonale a cui non è neanche possibile rivolgere una preghiera, bisogna solo sperare che ti vada bene (e che tu sia bianco, visto che anche Blanca esce di prigione, ma solo per essere deportata).

Eppure, come si diceva, c’è spazio anche per un po’ di speranza e soddisfazione, che guarda caso sono concentrate proprio su Piper, quella che teoricamente è la protagonista dello show, ma che negli anni è stata spesso superata, nell’attenzione degli spettatori, da personaggi e attrici più particolari, ficcanti, o semplicemente meglio scritti. Consideriamo allora una piccola rivincita il suo tentativo, complicatissimo ma infine riuscito, di migliorare la vita sua e delle sue compagne attraverso lo sport, fino all’ultimo osteggiato, anzi no, manipolato, dalle due cattive della stagione, le splendide (serialmente parlando) sorelle Barb e Carol Denning.

Occhio perché i temi di cui si parlava sopra ritornano anche qui: l’istituzione se ne frega delle detenute, e quella specie di fantacalcio messo in piedi dalle guardie, oltre a essere un’ottima idea comica, è anche l’ennesima conferma che chi dovrebbe tutelare i diritti delle carcerate trae addirittura vantaggio dalle loro sfighe. L’unico modo rimasto alle protagoniste per migliorare la loro condizione è, ancora una volta, fare da sole: non con una ribellione violenta questa volta, ma semplicemente con la presa di coscienza che le faide interne non hanno alcun valore, sono solo il tentativo disperato di dare un senso a un posto che non ce l’ha. E basta poco, un po’ di aria aperta e un pallone, un piccolo ma fondamentale cambio di prospettiva, per vedere le cose sotto una nuova luce.

Sarebbe una bella lezione per chi, mancando al suo dovere rieducativo, concepisce i detenuti semplicemente come animali in gabbia, da sfamare all’occorrenza e malmenare quando serve, per poi lasciarli andare pronti a delinquere di nuovo, perché completamente inadeguati a una vita esterna che ormai li ha lasciati indietro.

Possiamo essere relativamente sicuri del fatto che chi dovrebbe imparare la lezione non la coglierà. Magari proviamo noi a cavarci qualcosa.

Varie ed eventuali che è difficile inserire tutte nello stesso discorso (o magari sono io incapace, ma poco cambia)

-Applausi per Amanda Fuller e la sua Badison: la conoscevamo soprattutto per Last Man Standing, e qui la ritroviamo con un personaggio assai più sgradevole, violento, spietato, durissimo, eppure non privo di infantili fragilità. Bella trasformazione, brava.

-Tenerezza estrema per il matrimonio fra Piper e Vause, annunciato per puntate e puntate e poi necessariamente celebrato, con la goffaggine e l’artigianalità che ci saremmo aspettati. Unico neo, è durato troppo, alla fine sembrava un po’ sbrodolato.

-Sono ancora indeciso sulla vaghissima, appena accennata storia d’amore fra Luschek e Gloria. A conti fatti non aveva alcun senso, ma è stata comunque simpatica.

-Molto più soddisfatto dai progressi di Caputo con quella stronza di Natalie, che di fatto sono serviti a rendercelo ancora più simpatico: niente scatena l’affetto del pubblico come l’amore sincero verso qualcuno che non lo merita, ma che da quell’amore viene migliorato.

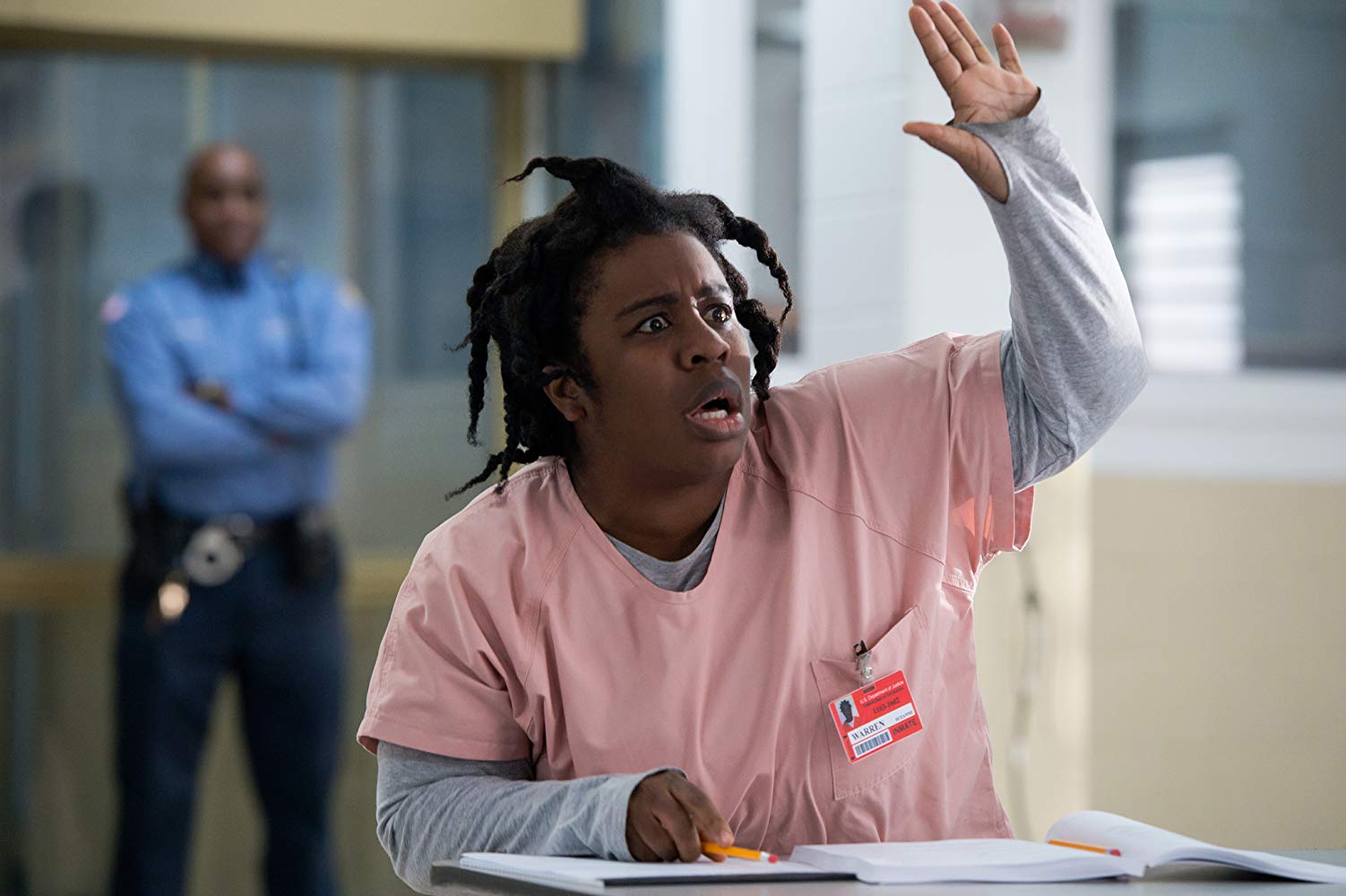

-Una cosa che non m’è piaciuta? Si fa sempre più fatica a dare spazio degno a Suzanne: la sua pazzia è insieme la sua principale caratteristica, la sua fortuna, e il principale ostacolo alla crescita di un personaggio che è sempre a rischio macchietta.